Gunungan, Balapan, dan Pendidikan

DISCLAIMER: Tulisan yang akan anda baca ini adalah opini pribadi, jadi anda boleh setuju ataupun tidak. Selamat membaca.

[Selasa, 02-05-23, 11:13 WIB]

Selamat Hari Pendidikan Nasional. Hari lahir Bapak

Pendidikan, Ki Hadjar Dewantara. Hari ini, saya ingin mengangkat sebuah topik

yang sensitif dan kontroversial. Kenapa? Karena tanggal 1 kemarin, ada sebuah postingan

di IG yang membuat saya ke-trigger untuk menulis ini. Sore setelah saya membaca postingan itu, sebenarnya saya sudah ngepost story yang mengkritiknya,

tapi di-takedown IG, sepertinya karena terlalu frontal dan mengandung kata-kata yang dilarang oleh peraturan IG. Jadi, saya putuskan untuk tulis di sini, dengan

kata-kata yang “lebih halus” (Update: setelah saya cek lagi, ternyata postingan

aslinya sudah dihapus, bisa jadi karena itulah story saya ikut hilang).

Sebagai orang yang tahu sedikit tentang topik ini dan potensi bahayanya, sekaligus sebagai anak didik tidak langsung dari Bapak Pendidikan, sekaligus sebagai orang sejarah, saya merasa harus ikut menyumbang tulisan tentang topik ini. Langsung saja.

“Balapan” (racing). Itulah plesetan yang digunakan orang-orang untuk menyebutkan topik ini. Tentu saja diplesetkan biar tidak di-takedown

oleh sosmed-sosmed Amerikanan yang semakin ke sini semakin woke dan gampang ke-trigger itu

(plus relying too much on AI for handling their work, fuck AI, especially those so-called “AI arts”,

blegh, njijiki). So, balapan. Suatu topik yang masih jarang diangkat dengan

terang-terangan, meskipun itu sesuatu yang sangat penting untuk diketahui, dipelajari,

dan direnungi bersama. Tentu. Karena satu percikan kecil saja, dapat membakar

seluruh rumah, bahkan seluruh kampung. Lihat saja kasus Papua tahun 2019 lalu. Atau

kasus Sambas dan Sampit sewaktu huru-hara awal Reformasi. Atau ingkar

janjinya presiden terhadap warga ujung utara Sumatra pasca berakhirnya perang kemerdekaan. Atau masa

Bersiap di awal perang kemerdekaan. Semua kasus balapan tersebut, telah

menyebabkan jatuhnya korban, entah tewas atau luka. Entah luka fisik atau luka

mental.

|

| Logo halal Indonesia yang baru (kiri) dan sebuah tipikal gunungan wayang (kanan). Sumber: Kemenag RI dan Wikimedia Commons. |

|

| Templat meme "pake nanya". Sumber: IDN Times. |

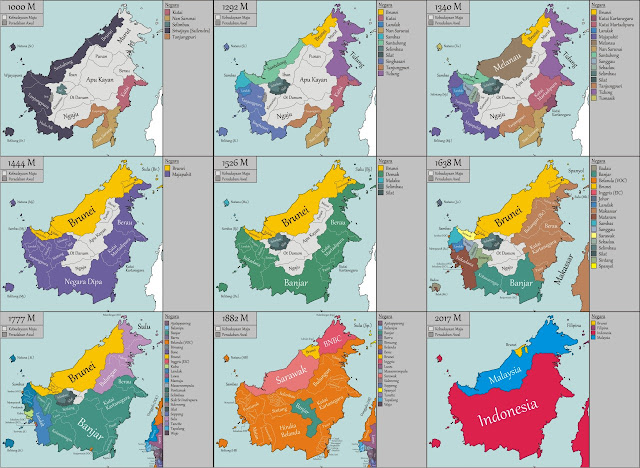

Kenyataannya, di luar Jawa, wayang di Indonesia (pada era

prakolonial) hanya ada di separuh Sumatra (bagian selatan), separuh Kalimantan (juga

bagian selatan), Bali, dan Lombok. Persebaran wayang pada era prakolonial itu

kurang lebih sama dengan persebaran gamelan. Memang, di luar daerah-daerah yang telah

saya sebutkan tadi, ada beberapa ensembel “tipe gamelan” seperti talempong di

Minangkabau, juga kulintang di Brunei, Sabah, dan Filipina Selatan. Atau

sekedar gong seperti di Sulawesi Selatan, Sumbawa, dan Sumba. Tapi alat-alat musik

itu bukan gamelan. Bahannya sama, bentuknya juga sama, tapi mereka berbeda,

karena cara memainkan dan nada yang dimainkan pun berbeda. Dan daerah-daerah itu

tidak memiliki wayang.

|

| Penggambaran tokoh panakawan Togog dalam wayang kulit Banjar. Sumber: Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, via Wikimedia Commons. |

Jadi, persebaran wayang di Indonesia itu sebenarnya tidak terlalu luas. Maluku tidak mengenal wayang. Papua dan Sulawesi tidak mengenal wayang. Aceh, Minangkabau juga sama. Apalagi Nias, Mentawai, dan Enggano. Mereka semua tidak merasa memiliki wayang, karena itu memang bukan bagian dari kultur etnik mereka. Jadi, sekali lagi, persebaran wayang di Indonesia itu tidak luas. Bukan “Sabang-Merauke”. Hanya sebagian saja. Itupun semua berkaitan dengan perluasan pengaruh kerajaan-kerajaan Jawa. Jadi, ya, keberadaan wayang di Palembang, Banjar, Bali, dan Lombok kemungkinan memang dimaksudkan sebagai upaya Jawanisasi oleh Majapahit, Demak, dan Mataram. Agar daerah-daerah itu lebih mudah dikendalikan. Dalam perkembangannya, kerajaan-kerajaan itu runtuh dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan setempat. Namun, wayang tetap bertahan dan akhirnya melebur menjadi bagian dari budaya kerajaan-kerajaan lokal tersebut. Muncullah wayang Palembang, wayang Banjar, wayang Bali, dan wayang Sasak. Tapi akar dari wayang-wayang tersebut tetaplah wayang kulit Jawa.

|

| Raja Istaham, seorang karakter dalam wayang kulit Sasak. Sumber: Wikimedia Commons. |

Sekarang, ke topik utama. Generalisasi yang berlebihan, seperti yang digambarkan dalam postingan Neo Historia tersebut, ditambah gestur menghina dari templat meme yang dipakainya, adalah sesuatu yang tidak etis. Postingan itu provokatif. Mancing perkara. Dan sudah menyebabkan perkara. Baca saja kolom komentarnya. Lalu, teman saya bilang kalau postingan yang sama di FB juga menyebabkan “keramaian” serupa. Komentar-komentar di postingan itu banyak yang balapan. Orang “pulau utama” me-racing orang-orang dari “daerah itu” yang digeneralisasi sebagai orang2 yang “anti terhadap segala hal berbau pulau utama”. Sebaliknya, orang-orang dari daerah lain juga membalas dengan menyindir terlalu terpusatnya perhatian terhadap “pulau utama”. Pernyataan-pernyataan balapan dalam komen-komen itu ada yang frontal, ada juga yang hanya berupa sindiran yang menusuk. Lalu, ada pula komentar-komentar cringe “djawa adalah koentji” atau “jawa pride” yang selalu diulang-ulang sampai saya merasa neg. Barangkali niatnya mung guyon, tapi terdengar etnosentris sekali.

Yak, begitulah. Postingan provokatif itu telah berhasil

memprovokasi terjadinya perdebatan SARA yang tidak sehat. Sangat tidak sehat.

Karena bisa menimbulkan rasa saling membenci, saling mendendam, saling bermusuhan,

dan kemungkinan terburuknya, saling membunuh. Apabila postingan tersebut memang

bertujuan untuk mengedukasi, berarti tujuan itu gagal dicapai. Malah dijadikan

senjata oleh para pembalap untuk saling balapan. Neo Historia, ngapunten, untuk postingan ini, cara mendidik

kalian salah. Bener, neng ora pener. Niatnya benar, tapi caranya tidak.

Lalu, mari kita analisa cuitan Twitter yang menjadi basis

postingan itu. Apa yang diutarakan olehnya, belum tentu sebuah pernyataan

anti-Jawa seperti yang dituduhkan oleh banyak komentar yang menggeneralisasi di

situ. Cobalah lihat dari perspektif non-Jawa (bukannya kalian komunitas yang udah punya cabang di beberapa kota di Sumatra?). Orang-orang yang memberikan kritik

seperti itu belum tentu membenci orang pulau utama, tapi lebih ke sudah muak

dengan penonjolan yang berlebihan terhadap simbol-simbol Jawa sebagai representasi

kebudayaan Indonesia. Apabila penonjolan seperti ini terus dipromosikan dan

dilestarikan, dan dibiarkan, tanpa mencoba memahami dari sudut pandang

non-Jawa, maka jangan kaget kalau bakal lebih banyak muncul “pembalap-pembalap” lain

dari luar pulau utama. Lalu warga pulau utama yang ke-trigger dan tak

bisa mengendalikan emosinya bakal ikut-ikut balapan. Nek wis koyo ngono, yo uwis. Pecah. Njeblug.

Jujur saja, saya selalu sedih setiap nemu komentar-komentar balapan tersebut. Apalagi terhadap sesama orang Indonesia. Ataupun sesama Nusantara. Sudah sejak 2017, saya “ditunjukkan” dengan komentar-komentar itu dan segala perdebatan panjangnya. Adalah di video-video awal saya, khususnya “Sejarah Sumatera”. Pernyataan-pernyataan balapan bisa kalian temukan dalam komen-komen yang balasannya mencapai puluhan atau ratusan. Tak jarang pernyataan-pernyataan ini mengandung kebencian yang sangat mendalam, sehingga sepertinya orang-orang yang menuliskan itu benar-benar sudah sangat muak dan dendam kepada suatu etnis atau suku bangsa tertentu. Tentu saja, selalu ada generalisasi. Yang salah hanya segelintir, dan seringkali adalah orang-orang politik, namun yang disalahkan adalah seluruh golongan. Siapapun orang yang berasal dari etnis yang sama dengan orang yang berbuat salah itu, semuanya dibenci oleh sang pembalap.

Ini adalah hal yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan.

Berbahaya sekali. Karena benar-benar memecah-belah dan berpotensi menimbulkan

huru-hara dan perang. Yes, tenan. Karena memang sudah pernah terjadi.

Salah satu tujuan utama perlawanan GAM di Aceh adalah untuk lepas dari “kolonialisme

Jawa”. Huru-hara Sambas dan Sampit di Kalimantan pada chaos pasca

jatuhnya Orba, juga pecah sebagai akibat dari generalisasi kesalahan terhadap

etnis tertentu. Ratusan orang tewas sebagai akibat dari kerusuhan-kerusuhan ini. Perang-perang saudara ini benar-benar pernah terjadi. Tentu, semua sudah berakhir. Pihak-pihak yang

berperang sudah berdamai. Sekarang kita hidup di masa yang alhamdulillah relatif

damai, setidaknya di sebagian besar Indonesia.

Akan tetapi, potensi ancaman itu tetap ada. Seperti saya

bilang tadi, satu saja percikan kecil bisa membakar sebuah rumah, bahkan

seluruh kampung. Generalisasi kesalahan bisa menyebabkan pecahnya perang, yang

bahkan bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Perang berkepanjangan

selama berabad-abad. Sebaliknya, pecahnya perang juga kerap kali memunculkan

generalisasi kesalahan dan rasa dendam yang sama-sama berkepanjangan. Lingkaran setan. Di berbagai daerah dunia di luar

Indonesia, ada banyak contohnya. Perang antara bangsa-bangsa di Semenanjung Balkan, invasi dinasti-dinasti Turki Asia Tengah (Ghaznawi dan Ghur) ke

India, invasi Jepang ke Korea dan Cina, perang Maori-Moriori di Pasifik Selatan, dll. Lalu perang yang masih berlangsung saat ini seperti Rusia-Ukraina

dan Israel-Palestina juga kurang lebih serupa.

Di dunia fiksi, ada contoh ketika seluruh dunia memutuskan

untuk membenci suatu kaum tertentu. Tidak tanggung-tanggung, kaum ini dijuluki “iblis”.

And guess what? Ini juga berawal dari perang, lalu generalisasi

kesalahan, saling membenci, dan sekali lagi, balapan. Suatu kaum didiskriminasi

dan dikucilkan. Ke manapun mereka pergi, mereka dipanggil “iblis”. Dan yang

paling getol menyerukan ini, melestarikan narasi dan propaganda pembalap ini,

adalah sebuah bangsa yang mengklaim sebagai yang paling ditindas oleh para “iblis” ini di masa lalu. Sebuah ironi, karena di masa modern yang menjadi setting dunia

itu, bangsa itu justru melakukan hal yang selalu dituduhkan kepada para “iblis”,

yaitu menindas bangsa lain.

Yang lebih menyedihkan, seorang raja dari kaum “iblis” itu

pernah berjanji untuk tak lagi menjajah kaum lain, dan bermigrasi ke sebuah

pulau bersama sebagian rakyatnya. Sang raja lalu menghapus ingatan seluruh

rakyatnya, sehingga mereka tak lagi mengingat sejarah kekejaman mereka dan bisa

hidup damai di pulau, terlindung di balik tiga lapis tembok raksasa. Sang raja berharap

tak ada bangsa lain yang mengganggu kehidupan mereka, tapi jika mereka

diserang, maka ia akan mengerahkan raksasa-raksasa kolosal dari dalam temboknya dan

menginjak-injak seluruh dunia. Tapi salah satu bangsa itu melanggarnya. Mereka

menjadikan pulau itu sebagai tempat pembuangan dari kaum pemberontak dari para “iblis”

yang tersisa di daratan utama. Para “iblis” ini dibuang dan dipaksa hidup

sebagai raksasa liar yang tak bisa berpikir. Agar dapat kembali menjadi manusia,

mereka harus memakan orang-orang tertentu dari kaum sebangsanya yang hidup di dalam

tembok. Bangsa daratan utama lalu mengirim sekelompok anak-anak dari keluarga “iblis”,

yang telah “dimurnikan” menjadi “patriot” yang membela negara mereka, ke pulau

itu. Anak-anak ini menjebol tembok dan memata-matai kerajaan pulau. Chaos pun

terjadi. Penduduk pulau yang telah dihapus ingatannya tak berdaya menghadapi

raksasa-raksasa liar, saudara-saudara sebangsa mereka, yang mengejar dan memangsa mereka.

Sangat mengerikan dan sungguh menyedihkan.

|

| Pulau Paradis (kanan) dan Kekaisaran Marley di daratan utama (kiri). Sumber: Hajime Isayama, Wit Studio, dan Production I.G., via Attack on Titan Wiki. |

Yang saya uraikan di atas adalah konflik Eldia dan Marley

dalam serial Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin yang

sekarang menjadi terkenal itu. Manga ini berakhir dengan pahit-manis.

Sang tokoh utama, Eren, seorang “iblis” Eldia, memutuskan untuk mengeluarkan raksasa-raksasa dari dalam tembok untuk menginjak-injak sebagian dunia dan memusnahkan separuh

populasi manusia, ketika pulaunya akhirnya diserang oleh pasukan Marley. Dengan

melakukan itu, dia berharap agar semua orang melihatnya sebagai common enemy

sehingga menghentikan permusuhan di antara mereka, mengakhiri dendam yang telah

berlangsung selama berabad-abad. Pada akhirnya, Eren tewas oleh suatu

persekutuan dadakan antara sekelompok orang Eldia dan Marley. “Kiamat” pun

dapat dihentikan. Bangsa Eldia kemudian memiliki dua pilihan, membangkitkan

kembali kekaisaran kuno mereka (kembali menjajah bangsa-bangsa lain) atau memperbaiki

hubungan dan menjalin perdamaian dengan bangsa lain.

|

| Eren Yeager. Sumber: Hajime Isayama, Wit Studio, dan Production I.G., via Attack on Titan Wiki. |

Salah satu bagian favorit saya dari Attack on Titan adalah

interaksi antara tiga orang bocah yang berjumpa di Pulau Paradis. Mereka semua adalah

orang Eldia, namun dua di antaranya adalah warga Marley yang telah didoktrin

untuk membenci suku bangsa mereka sendiri. Kaya, warga Paradis, berdialog

dengan Gabi, warga Marley. Satu bocah lain, Falco, hanya mengobservasi. Kaya

bercerita tentang ibunya yang tewas dimakan raksasa atau titan, yang sebenarnya

adalah tetangga satu temboknya sendiri.

Kaya bertanya kepada Gabi dan Falco, “Kenapa ibuku dimakan?

Apa yang dilakukan ibuku? Apa yang dilakukannya sampai membuat kalian begitu

membenci kami?”

Gabi, orang Eldia yang sangat patriot pada Marley dan

membenci bangsanya sendiri, langsung menjawab dengan keras, “Itu karena kalian

telah membantai bangsa lain selama ribuan tahun! Menggunakan kekuatan titan untuk menjajah mereka!

Merampas kebudayaan mereka! Memperkosa dan membunuh mereka! Kalian pantas

mendapatkannya sebagai penebusan dosa! Sengotot apapun kalian orang-orang tembok

mencoba mengelaknya, dunia takkan memaafkan kalian! Itulah kenapa ini terjadi! Berhentilah

merasa sebagai korban!”

Kaya, kebingungan, berkata, “Tapi, ibuku lahir dan besar di

sini. Kurasa dia tak pernah melakukan semua hal mengerikan itu...”

Gabi menyahut, “Dengar! Yang jadi masalah itu dosa-dosa leluhur

kalian 100 tahun yang lalu!”

Kaya menjawab, “Tapi, itu kan 100 tahun yang lalu? Lalu, kami

yang hidup saat ini, dosa apa yang kami lakukan?”

Gabi membalas, “Kemarin kalian baru saja menghancurkan

kotaku!”

Kaya menjawab, “Tapi, ibuku dibunuh empat tahun lalu, dosa

apa yang dilakukannya?”

Gabi, tetap dengan keras menyahut, “Sudah kubilang, itu

karena leluhur kalian membantai orang di seluruh dunia!”

Kaya akhirnya membalas keras sambil menangis, “IBUKU TIDAK

PERNAH MEMBUNUH SIAPA PUN!!”

“Kenapa dia harus menderita dan dibunuh seperti itu? Kenapa

ibuku dimakan hidup-hidup? Katakan, untuk apa dia dibunuh?! Katakan! KENAPA?!”

Gabi langsung syok. Membelalak dan terdiam tanpa bisa berkata

apa-apa.

Falco, yang telah mencoba memahami perspektif dari “bangsa

musuhnya”, akhirnya ikut angkat bicara. Dia menjelaskan tentang misi

pengintaian Marley yang dilakukan oleh para senior mereka, yang menjebol tembok

dan memata-matai gerak Kerajaan Eldia di Pulau Paradis. “Kaya, ibumu tak sengaja

terlibat dalam hal itu... Ibumu sama sekali tidak bersalah... Dia sama sekali

tidak berbuat jahat... Maaf...”

Kaya pun kembali mengendalikan dirinya. Dia berterima kasih

kepada Falco, dan mengatakan bahwa dia tak perlu meminta maaf. “Rasanya aneh

kalau kau meminta maaf, padahal kau cuma lahir di Marley.” Kaya bukan pembalap.

Nice.

|

| Dialog antara Gabi dan Kaya dalam Attack on Titan bab 109. Sumber: readsnk.com. |

Begitulah satu cuplikan kisah dalam hikayat tersebut. Pertama

kali membaca itu, saya langsung ingat sama debat-debat balapan di kolom-kolom komentar di

video-video saya. Masih ada orang-orang yang menggunakan faktor sejarah, yang terkadang

berbekal informasi yang belum tentu benar, sebagai alasan untuk membenci etnis

ataupun kelompok-kelompok masyarakat lain. Kisah dalam Attack on Titan jelas

menunjukkan bahwa generalisasi kesalahan itu sangat berbahaya. Menyalahkan

seseorang atas dosa-dosa leluhurnya yang telah banyak berbuat jahat, lalu

memaksanya menanggung dosa-dosa itu dan pantas menerima hukuman, itu jelas hal yang

salah. Sangat salah. Seorang tokoh Filipina, Nur Misuari, pernah berkata, "Kesalahan

seorang ayah tak dapat diwarisi oleh anaknya. Begitupun sang ayah tak bisa disalahkan

atas kesalahan anaknya”. Dia mencuplik pandangan ini dari al-Qur’an, yang

berulang-ulang mengatakannya.

“... Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain...” ~ Surah al-An’am (6) ayat 164.

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya, itu tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. ...” ~ Surah Fatir (35) ayat 18.

“... Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. ...” ~ Surah az-Zumar (39) ayat 7.

Itu adalah beberapa contohnya. Dalam agama dan kepercayaan

lain pun, konsep dosa ini secara umum juga saya yakin relatif sama (silakan di-crosscheck sendiri). Dosa itu ditanggung oleh individu masing-masing. Sayangnya, dalam hukum

Jawa era kerajaan, ada satu bentuk hukuman, tumpes

kelor atau “penumpasan sampai ke seluruh keturunan/akarnya”, yang amat

bertentangan dengan konsep Islam tersebut. Hukum tumpes kelor ini tampak

diterapkan selama era kerajaan Islam, dari Demak sampai Mataram. Satu keluarga

beserta pengikut mereka bisa dihukum mati hanya karena kesalahan salah satu

anggotanya. Hukum ini telah banyak disalahgunakan oleh beberapa raja Jawa,

khususnya Amangkurat I. Dan hukum ini masih sempat diterapkan pada era Republik

ini, yakni oleh Suharto dan pemerintahan Orba yang mulai mengambil alih

kepemimpinan negara dari tangan Orla. Tumpes kelor diterapkan untuk

menumpas kaum komunis dan seluruh pihak yang dianggap berafiliasi dengan

mereka. Ada lagi satu pandangan Jawa serupa yang menurut saya juga bertentangan

dengan konsep penanggungan dosa dalam Islam, yaitu anak polah bapa kepradah,

sesuatu yang masih dipegang teguh oleh sebagian orang. Pandangan bahwa apabila

seorang anak (sekalipun telah dewasa) berbuat salah, ayahnya ikut menanggung

kesalahan itu.

Now now, setelah penjelasan panjang lebar tentang

contoh-contoh kasus balapan dan konsep penanggungan dosa tadi, mari kita kembali ke

topik awal kita. Kritik terhadap postingan Neo Historia. Kritik terhadap

penonjolan kebudayaan Jawa yang berlebihan, dan mencoba melihat perspektif

orang non-Jawa. Seluruh kebudayaan Indonesia seharusnya sama-sama diangkat dengan

setara dan beriringan, bukan hanya menonjolkan satu-dua kebudayaan tertentu (dalam hal ini, Jawa dan Bali). Pemilihan

bentuk gunungan sebagai logo halal yang baru pun saya juga kurang setuju

sebenarnya. Anda boleh saja bilang kalau logo itu sebenarnya bukanlah gunungan,

tapi lebih dimaksudkan sebagai kubah masjid. Tapi tetap saja, orang Indonesia

jika pertama kali melihat logo itu pasti umumnya akan bilang, “Kok mirip gunungan

wayang?”

Saya ingat sewaktu keputusan ini ditetapkan dan berita-berita bermunculan, seorang kawan saya, orang Aceh, langsung membuat status WA yang mengatakan "Jawanisasi". Mereka yang

pembalap mungkin akan langsung bereaksi dengan mengatakan, “Ah pantes, orang

dari daerah itu, dari dulu mah gitu, benci ama mayoritas”. Ini hanya contoh,

tapi saya dasarkan pada komentar serupa yang saya temukan di postingan IG Neo

Historia. Sekali lagi, ini adalah contoh generalisasi, dan juga sebuah contoh “terlalu

cepat menyimpulkan”. Kawan saya ini tidak membenci etnis mayoritas, lha wong

saya sendiri orang Jawa, dan kami berkawan, meski emang belum pernah ketemu

langsung. Tapi kami berkawan. Seperti cuitan Twitter

yang dicuplik oleh Neo Historia, dia hanya mengkritisi penonjolan budaya Jawa sebagai

representasi Indonesia. “Jawa adalah mayoritas, sehingga simbol-simbol yang diangkat

harus dominan dari unsur-unsur budaya Jawa”, ini pandangan yang salah. Kira-kira seperti

itulah perspektif orang-orang non-pulau utama yang mengkritisi keputusan penetapan

logo halal tersebut.

Lalu, kalau saya ditanya, "Terus, logo halal baru yang lebih baik harusnya kayak gimana?" Kembali ke lama. Kembali ke logo yang lama. Saya mengamini pendapat Eko Fadhillah di Quora. Dalam jawabannya terhadap pertanyaan "Setujukah kamu dengan logo halal yang diganti?", dia menyatakan bahwa "isu logo halal adalah bentuk 'memperbaiki yang tidak rusak'". Logo halal yang lama itu sudah pas, baik-baik saja, tidak perlu diubah-ubah lagi. Barangkali perlu sedikit disederhanakan dan "dimodernkan" saja, seperti font Latin untuk tulisan "Majelis Ulama Indonesia" diganti dengan yang lebih "modern" dan kalimat Arab yang mengelilingi kata-kata halal itu sendiri dihapus, sehingga cukup menunjukkan kata "halal"-nya saja, baik dalam huruf Arab ataupun Latin.

.png) |

| Logo halal yang lama. Sumber: Rakhmad Hidayatulloh Permana, "MUI: Label Halal Lama Masih Bisa Dipakai Sampai 5 Tahun", detikNews. |

Masalah "penonjolan kebudayaan" ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Ki Hadjar Dewantara dalam salah satu pidatonya. Ia menyatakan bahwa:

“Kesatuan bangsa mengharuskan adanya kesatuan kebudayaan. Kalau kita rakyat Indonesia berani mengakui segala puncak-puncak kebudayaan di seluruh kepulauan Indonesia sebagai kebudayaan kita bersama, sebagai ‘kebudayaan bangsa’, maka pada saat inipun kita sudah merupakan bangsa yang berkebudayaan luhur dan murni.” ~ Ki Hadjar, dalam Permusyawaratan Antar Indonesia di Yogyakarta, 20-24 Juli 1949.

|

| Ki Hadjar Dewantara sedang berpidato. Sumber: Koleksi Museum Dewantara Kirti Griya. |

Jadi, jelas bahwa Bapak Pendidikan sendiri menghendaki adanya kesetaraan dalam mengakui dan mengangkat seluruh bentuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena budaya adalah identitas suatu bangsa. Lambang survive-nya suatu bangsa. Ki Hadjar sendiri adalah seorang Jawa tulen yang njawani, dibesarkan di lingkungan istana Pakualaman. Tapi, dia tak menginginkan adanya dominasi Jawa di Indonesia, sesuatu yang sayangnya malah kemudian dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khususnya Orba di bawah Suharto.

Tentu, pasca Reformasi, saat ini keadaan telah makin membaik. Jawasentrisme mulai ditinggalkan dengan diterapkannya otonomi daerah. Setiap daerah pun menjadi lebih leluasa dalam mengembangkan daerahnya masing-masing, dalam artian tidak selalu manut kepada pemerintah pusat seperti era Orba. Tentu ada sisi buruk seperti korupsi terhadap dana-dana yang seharusnya dipakai untuk membangun daerahnya dan menyejahterakan rakyat. Di bidang seni budaya sendiri pun, sebenarnya para pegiat seni dari berbagai daerah selalu berjalan beriringan. Kolaborasi budaya antardaerah kerap dilakukan. Di kalangan milenial dan gen Z, orang-orang pasti mengenal Alffy Rev dan serial Wonderland Indonesia-nya. Video-video musik yang ditampilkan dengan sangat apik dan indah, tentu dengan pengerjaan yang sangat lama namun worth it, melukiskan keindahan berbagai unsur kebudayaan di Indonesia. Musik, lagu daerah, rumah adat, busana, tarian, ditambah sentuhan musik kontemporer dengan sangat epik, semua ditampilkan dengan setara secara berurutan, benar-benar menggambarkan keberagaman yang berwarna-warni yang dimiliki Indonesia.

Bagi saya, Alffy Rev adalah salah satu orang yang berhasil menerapkan “kesatuan kebudayaan” yang dimaksud oleh Ki Hadjar. Saya yakin, bahwa sebenarnya warga Indonesia saat ini, yang didominasi oleh milenial dan gen Z rata-rata lebih suka dengan keberagaman daripada homogenitas. Well, "rata-rata", soalnya ya nggak bisa digeneralisasi juga. Tapi, tetap saja ini perkembangan positif. Popularitas video-video musik Alffy Rev di kedua kalangan tersebut adalah buktinya.

"Semerbak budaya banget ya sekarang. Budaya lokal mulai sangat ditonjolkan", ucap seseorang bernama Kholiq di kolom komentar saya, dalam postingan saya di komunitas Yutub tentang peringatan kemerdekaan negara ke-76. Kalau menurut Jogja Hiphop Foundation (JHF) dalam lagu Song of Sabdatama (2012), "budaya adalah senjata memanusiakan manusia, bangun jiwanya, bangun raganya, sentosa dalam puspa warna". Begitulah seharusnya.

Akhir kata, selamat Hari Pendidikan Nasional.

|

| Pusara Ki Hadjar Dewantara (kanan) dan istrinya (kiri) di Taman Wijaya Brata. Sumber: Dokumen pribadi (07-06-19). |

Catatan Akhir: Setelah menyelesaikan artikel ini, saya nge-DM Neo Historia di IG untuk meminta izin menggunakan gambar dalam postingan mereka yang jadi pembahasan utama di sini. Mereka menganjurkan untuk tidak mengunggah ulang gambar tersebut di artikel ini, dengan alasan untuk mencegah terjadinya perdebatan lebih lanjut. Jadi, sepertinya alasan postingan mereka dihapus adalah karena mereka sudah sadar dengan kesalahan yang ada. Mereka juga menjelaskan kalau yang mengkritik hal ini bukan hanya saya, tapi ada banyak. Yah, baguslah kalau begitu. Menjadi pembelajaran bersama.

Referensi:

- Ahmad Taufan Damanik. (2010). Hasan Tiro: Dari Imajinasi Negara Islam ke Imajinasi Etno-Nasionalis. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung dan Acheh Future Institute.

- G. Budi Subanar, SJ. (2013). Oase Drijarkara: Tafsir Generasi Masa Kini. Yogyakarta: PUSdEP Universitas Sanata Dharma.

- Hajime Isayama. (2019). Attack on Titan 27. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

- Jawaban Eko Fadhillah dalam "Setujukah kamu dengan logo "halal" yang diganti?", Quora, https://id.quora.com/Setujukah-kamu-dengan-logo-halal-yang-diganti?no_redirect=1 (diakses pada 3 Mei 2023).

- Kill the DJ, “Song of Sabdatama”, Kill the Blog, https://killtheblog.com/2012/06/15/song-of-sabdatama/ (diakses pada 3 Mei 2023).

- Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa. (2013). Ki Hadjar Dewantara: Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka (Bagian Pertama: Pendidikan). Yogyakarta: UST Press.

- Neo Historia Indonesia, Instagram, https://www.instagram.com/neohistoria.id/ (diakses pada 2 Mei 2023).

- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2009). Al-Qur'an Transliterasi, Terjemah Bahasa Indonesia dan Terjemah Bahasa Inggris. Jakarta: PT. Citra Kharisma Bunda.

- VICE News, “Fighting for Peace in the Philippines: VICE News Interviews Nur Misuari”, YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=xbdq-effkQk (diakses pada 2 Mei 2023).

Bacaan lanjutan:

- Bayu Bestari, Amrazi Zakzo, dan Haris Firmansyah, “Peristiwa dan Latar Belakang Kerusuhan Antar Suku Madura-Melayu di Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas pada Tahun 1999”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (Vol. 11, No. 2, Februari 2022),

- Nabilah Putri Intani, Sifaun Nadzifah, Adiyaksa Lukmanul Hakim, dan Muhammad Hasan Asy’ari, “Perang Sampit (Konflik Suku Dayak dengan Suku Madura pada Tahun 2001)”, SOSIAL (Vol. 23, No. 2, Oktober 2022), hlm. 14-18.

Komentar

Posting Komentar